Les Symbiotiques,

champignons qui prélèvent la matière organique sur un organisme vivant avec bénéfice réciproque pour l'hôte, qui devient un "partenaire". La symbiose mycorhizienne est indispensable à la vie des végétaux terrestres : 80 % des plantes supérieures (plantes à racines) doivent obligatoirement être mycorhizées pour leur alimentation en eau et en sels minéraux. Les autres bénéfices pour les plantes sont variables selon les partenaires et les conditions du milieu, de la protection des racines par le champignon à la fabrication par celui-ci de facteurs de croissance pour la plante. Certaines plantes pérennes peuvent entretenir plusieurs types de symbioses avec des champignons différents pour de courtes périodes et à différents moments de leur vie. La symbiose est une relation complexe d'équilibre entre les partenaires, qui peut glisser vers le parasitisme si l'hôte végétal est affaibli, puis vers la saprotrophie après sa mort. La symbiose mycorhizienne est continuellement instable, la croissance permanente des racines obligeant les champignons à les coloniser au fur et à mesure tout en livrant un combat permanent avec leurs concurrents. D’autres facteurs peuvent venir accentuer cette instabilité, comme des changements environnementaux, les saisons, les interventions dans le milieu (coupe d’arbre, passage d’engins, tempête etc...) ou l’action de la microfaune mycophage. De plus les mycorhizes ne sont fonctionnelles que pendant quelques mois à quelques années, ce qui implique un renouvellement et permet à la concurrence de s’installer.

On peut différencier deux grands types de symbioses :

• les lichens ou champignons lichénisés

sont des organismes résultant de la symbiose entre un champignon hétérotrophe (nommé mycobionte) qui représente 90% de l’ensemble, et des cellules microscopiques possédant de la chlorophylle (algue verte ou cyanobactérie autotrophe pour le carbone, nommées photobiontes). Le thalle, symbiose entre le champignon et le photobionte, est capable de pousser à la surface de supports variés et dans des milieux souvent hostiles. On estime actuellement le nombre de lichens à 20.000 espèces environ.

• les mycorhizes

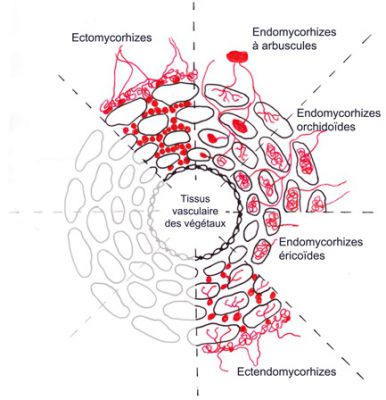

(du grec myco, champignon et rhiza, racine) sont le résultat de l’association entre une plante autotrophe et un champignon. La mycorhize est une des composante majeure de l’ensemble des organismes vivants des sols. On distingue deux grands types de mycorhize, les endomycorhizes et les ectomycorhizes.

Les endomycorhizes

(du grec endo, dedans ou interne) sont la forme la plus répandue.

Il existe plusieurs types d’endomycorhizes, les plus courantes sont :

• Les endomycorhizes à arbuscules

, sont les plus répandues, elles colonisent environ 80% des plantes vasculaires terrestres. Elles sont pourtant peu nombreuses, moins de 300 espèces à mycorhizer plus de 400.000 espèces de plantes. Les endomycorhizes arbusculaires sont représentées par la division des Glomeromycota. Elles ont un potentiel d’adaptation et une large diversité génétique afin de leur permettre de s’adapter aux différentes conditions environnementales.

• Les endomycorhizes à pelotons intracellulaires ou orchidoïdes

, impliquent des Basidiomycota en symbiose avec les Orchidaceae. Les hyphes du champignon pénètrent à travers la paroi des cellules à l’intérieur des cellules du cortex racinaire en repoussant la membrane plasmique. La paroi des hyphes est en contact direct avec la paroi de la membrane plasmique sans la traverser et forme des arbuscules pour augmenter la surface de contact.

• Les endomycorhizes éricoïdes

, impliquent des Basidiomycota et Ascomycota en symbiose avec les Ericales (myrtilles, rhododendrons). Les hyphes forment des pelotons dans des racines de faible diamètre.

• Les ectendomycorhizes,

les hyphes forment des pelotons intracellulaires et un manteau autour de la racine.

Les ectomycorhizes

(du grec ecto, extérieur) colonisent environs 5% des plantes vasculaires terrestres. Il s’agit essentiellement d’arbres et arbustes représentés par quelques familles botaniques de plantes ligneuses, on peut citer les Pinaceae (pins, mélèzes, épicéas, sapins etc.), les Fagaceae (hêtres, chênes, châtaigners), les Betulaceae (bouleaux, aulnes, charmes, noisetiers), les Salicaceae (saules, peupliers), les Tiliaceae (tilleuls), les Juglandaceae (noyers), les Citaceae, les Myrtaceae (eucalyptus). On estime qu’il y a environ 6.000 espèces de champignons ectomycorhiziens dans le monde, ils font tous partie des divisions des Ascomycota ou des Basidiomycota. Les hyphes forment un manteau qui recouvre la surface de la racine, pénètrent le cortex et se placent entre les cellules sans jamais passer la paroi cellulaire, ils forment alors ce que l’on nomme le « réseau de Hartig ».

Les Parasites,

champignons qui se nourrissent de matière vivante avec préjudice pour la victime, qui peut être un animal, un végétal ou un autre champignon. L'intérêt de ce groupe réside dans la régulation naturelle des populations de la forêt. Ils servent depuis peu à la lutte biologique contre des insectes envahisseurs.

Mode de vie

La nutrition chez les champignons

Le plus grand organisme vivant est un champignon parasite, Armillaria solidipes, poussant dans une forêt de conifère de l'Oregon (N-O des Etats-Unis). Il s'étend sur une surface de 9,6 kilomètres carrés, ça biomasse serait d'environs 600 tonnes et il aurait entre 2000 et 8500 ans.

Vous pouvez visualiser un documentaire de la BBC sur l'attaque de champignon, du Genre Cordyceps, sur des insectes : www.youtube.com/watch?v=XuKjBIBBAL82

Armillaria mellea

Pourriture blanche

Pourriture brune